Crítica de la película

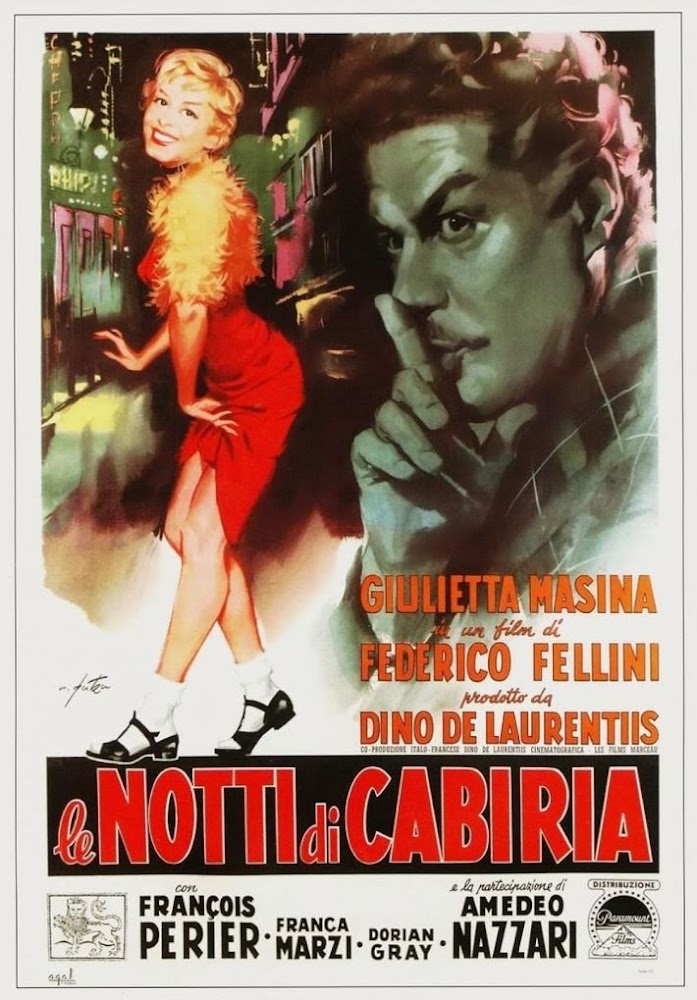

La Strada lleva consigo, de manera sublime y triste, el espíritu

neorrealista que caracterizó a Federico Fellini durante una parte de su

carrera. O sea, mostrar través de sus filmes la situación social marginada

de una Italia devastada en un periodo posguerra. Solo que en esta película

es asombroso cómo logra relatar dicha condición social con unos personajes

brillantemente desarrollados.

Puedo decir que Fellini era una especie de artista abstracto, porque expresaba

su sentimiento artístico obsesionándose

con muchos de los temas excéntricos que formaban parte de su mundo visual.

Es decir, se puede apreciar una compañía de circo ambulante, los actos

frente al público, el maquillaje de payaso, la melancolía de una situación

inestable y muchos otros elementos visuales que lo acompañaron toda su

vida como director.

El argumento es bastante atractivo, y dentro del mismo, seguimos a

Gelmosina (Giulietta Masina); una muchacha despreocupada, ingenua y con

cara de melancólica que es vendida por su madre a un artista ambulante

llamado Zampanó (Anthony Quinn) con el propósito de que lo acompañe

formando parte de su espectáculo como una asistente; tomando así el puesto

que ocupaba su hermana fallecida.

Zampanó es el típico artista impulsivo, se irrita por cualquier hecho y

abusa emocionalmente de la inocencia de Gelmosina. A pesar de eso, ella se

siente muy atraída por ese estilo de vida en la strada (la calle). A

medida que avanza de acto tras acto, Zampanó enseña a Gelmosina a tocar la

caja y la trompeta, así como a vestirse de payaso para entretener. De

cierto modo, ella se siente orgullosa de sus logros a lo largo de la

trama, y a pesar de los maltratos que Zampanó le propicia, le demuestra

una lealtad inquebrantable.

En una ocasión Gelmosina se encuentra con varios personajes que influyen

directamente en su vida, tal es el caso de The Fool; un

artista de cuerda floja que trabaja para un circo ambulante que está

pausado en una ciudad. Como si fuera fulminada por un rayo se siente

atraída por la personalidad de The Fool, la cual inspira un aire de

confianza y libertad que se asimila rápidamente a la persona ingenua y desprevenida de

Gelmosina. Pero las cosas se complican mucho más cuando el temperamental

Zampano decide unirse al circo donde trabaja The Fool, lo que conlleva a

que se desarrollen una serie de malentendidos entre los dos, ya que son

polos opuestos. The Fool provoca a Zampano y esa acción generará una

reacción decisiva en el desenlace de la trama que se hace sentir con un

final triste e impactante.

Lo que me llamó la atención en este filme es la poderosa interpretación de

Giulietta Masina como Gelmosina. Es tan inocente, tan melancólica, tan

ingenua

que uno se siente atraído por las horrendas circunstancias que rodean su

tormentosa vida. Ella, además de parecer una payasa pintada con cara de

Chaplin Femenina, es lo que yo llamaría un

mujer bondadosa purificada, porque uno siente que no se merece ese tipo de vida

al ser tan especial. Y

eso es lo que Fellini nos quiere transmitir con la inocencia de este

personaje.

Zampanó y The Fool los veo solo como herramientas para el desarrollo

emocional de Gelmosina, ya sean positivas o negativas. Aunque se podría

alabar a Anthony Quinn, quien interpreta a Zampanó con un carácter único,

en donde uno puede sentir su sadismo y su volcánica personalidad, pero

sólo para mostrar que su descontrol emocional será parte de su

caída.

La Strada tiene un estilo único, donde la cámara de Fellini

refleja el pensamiento italiano de la época, junto a las condiciones de

vida de la clase trabajadora, marginada por la difícil situación económica

del periodo. Lo que significa que dado a la configuración de su historia y

de sus personajes dentro de los planos, la película se hunde en la

tragedia del neorrealismo.

Y no me extraña que La strada sea considerada una obra maestra

dentro del catálogo "Fellinesco". La misma nos sumerge durante su trayecto

con interpretaciones inolvidables, comprende perfectamente el periodo

neorrealista que catapultó a Fellini al reconocimiento mundial y posee una

temática excepcional que abarca la belleza, la tristeza y la comprensión

humanista como su principal provecho. Si buscas cine de "Fellini" después

de "I Vitelloni" éste es el lugar para comenzar. Definitivamente

una verdadera joya del cine que hay que ver por obligación.

Sinopsis: A comienzos de los años 60, Scotty Smalls (Tom Guiry), un alumno de quinto, se traslada a una nueva ciudad con sus padres (Karen Allen y Denis Leary). Los chicos se ríen de él por no saber lanzar una pelota de béisbol. Pero todo cambia cuando el líder de la pandilla del barrio le pide que juegue con ellos en el descampado. Es el comienzo de un verano mágico de béisbol, aventuras desenfrenadas, primeros besos y confrontaciones aterradoras con la espeluznante bestia y su dueño (James Earl Jones), quien vive tras una valla que colinda con el descampado. En poco tiempo, los nueve chicos acaban haciéndose inseparables, Scotty se mete en el equipo y su líder se convierte en una leyenda.

Sinopsis: A comienzos de los años 60, Scotty Smalls (Tom Guiry), un alumno de quinto, se traslada a una nueva ciudad con sus padres (Karen Allen y Denis Leary). Los chicos se ríen de él por no saber lanzar una pelota de béisbol. Pero todo cambia cuando el líder de la pandilla del barrio le pide que juegue con ellos en el descampado. Es el comienzo de un verano mágico de béisbol, aventuras desenfrenadas, primeros besos y confrontaciones aterradoras con la espeluznante bestia y su dueño (James Earl Jones), quien vive tras una valla que colinda con el descampado. En poco tiempo, los nueve chicos acaban haciéndose inseparables, Scotty se mete en el equipo y su líder se convierte en una leyenda.